Escrevemos, hoje, nosso último post desse blog. Com ele, nos despedimos fazendo uma sucinta análise sobre o seminário final da disciplina Mídia e Poder, o qual também se baseou no filme Metrópolis. O objetivo principal da apresentação foi demonstrar, ao ‘linkar’ a obra de Fritz Lang com os textos e discussões desenvolvidos em sala de aula, como um produto midiático (no caso, uma obra cinematográfica), embora se apresente como uma crítica, pode servir como meio de manipulação de massas, favorecendo a manutenção do status quo social. Para a sustentação de nossa argumentação, organizamos nossa exposição da maneira que retomaremos a seguir.

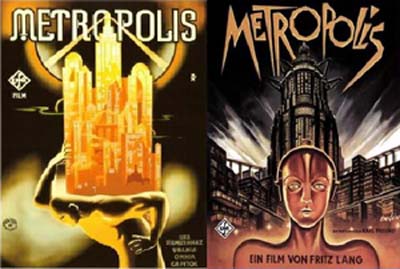

Inicialmente, apresentamos a obra que escolhemos trabalhar para a sala. Lembramos que Metrópolis foi lançado em 1926, sob a direção de Fritz Lang, se tornando a mais dispendiosa produção alemã feita até o momento. Com um enredo futurístico, que se passa no ano de 2026, o longa é uma ficção científica que narra a rotina massacrante de uma classe operária que vive escondida no subterrâneo da cidade dos dominantes. A obra, então, parece se densenrolar enquanto uma forte crítica a mecanização do trabalho fordista, com predominância das máquinas, culminada após a Revolução Industrial do século XVIII. Posteriormente, o grupo fez uma descrição breve dos personagens principais da história, semelhante a que se encontra em nosso post inaugural.

Após a explicação a respeito do roteiro, nos ocupamos em delinear a situação histórica em que se encontrava a Alemanha, na época de produção do longa. A contextualização histórica nos pareceu fundamental para que pudessemos justificar as reais intenções do diretor ao filmá-lo, sem cair em uma argumentação vaga, baseada em suposições. Salientamos que a Alemanha vivia sob uma delicada configuração política, econômica e social. Na posição de país perdedor da Primeira Guerra Mundial, se viu impulsionada, a partir do Tratado de Versalhes, a assumir a responsabilidade pelo conflito e arcar com uma série de exigências militares, economicas e políticas. Além disso, expusemos que o país se encontrava governado por um regime social-democrata, conhecido como República de Weimar, que enfrentava de um lado, o fortalecimento do nacional-socialismo e, de outro, a oposição do Partido Comunista, que via reduzirem-se, gradativamente, suas chances de chegar ao poder.

Depois da contextualização histórica, o grupo se preocupou em, utilizando elementos e símbolos presentes no filme, demonstrar a crítica a modernidade que podem ser está deduzidas dele, além de traçar analogias mais atuais em relação ao fluido mundo contemporâneo, ou seja, ao período que suscedeu a moderna sociedade fordista e intensificou suas características.

Como exemplo, cito a analogia feita a partir da torre de cinco pontas de Metrópolis, de onde o chefe da fábrica pode vigiar tudo que ocorre, sob vários angulos, contando inclusive com a ajuda de camêras no subterrâneo da cidade. Essa imagem se refere ao panóptico, que segundo Foucault, é o dispositivo do poder disciplinar que permite a manutenção automática do poder uma vez que a consciência sobre a vigilância elimina a necessidade objetiva da mesma. A partir dessa imagem, traçamos um paralelo com os atuais reality-shows, onde há uma vigilância, mas de caráter sinóptico pois, ao contrário do panoptismo, muitos vigiam poucos. Também lembramos das novas mídias que, com suas redes sociais virtuais, também permitem um novo tipo de vigilância, onde muitos vigiam muitos. Seguindo a mesma lógica desse exemplo, ainda utilizamos imagens do filme para discutir as novas relações de tempo-espaço surgidas na modernidade e intensificadas no mundo contemporâneo. Também discutimos a mecanização do homem, a padronização de comportamentos, o desencantamento e reencantamento do mundo, entre outros temas.

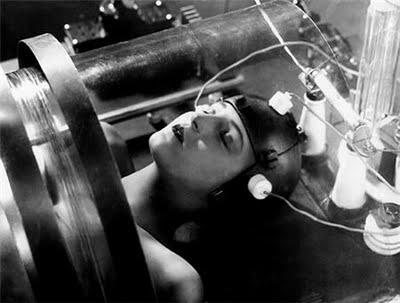

Na quarta parte da exposição, demonstramos que apesar dessas críticas e denuncias alarmantes que o filme parece levantar, ele se constitui enquanto um instrumento para manutenção da ordem e classes dominantes, primeiro exemplar da utilização do cinema enquanto manipulador de massas. Essa constatação foi principalmente ilustrada com a cena final de Metrópolis, onde acontece um simbólico aperto de mãos entre patrão e operário, sugerindo um possível acordo pacífico entre as classes, a partir de um sistema capitalista mais “justo”, que encontra sua expressão no regime social-democrático, então vigente na Alemanha.

Ou seja, a verdadeira intenção contida na obra era, como já discutido nesse espaço, não uma crítica profunda que pudesse levar ao favorecimento de movimentos e ideologias revolucionárias, sustentadas pelo Partido Comunista, mas sim o incentivo a manutenção do status quo vigente. Isso fica ainda mais claro depois que se conhece o envolvimento de Fritz Lang e sua mulher, co-roteirista do filme, com a classe dominante social-democrata alemã que concedeu, inclusive, incentivos financeiros ao longa. A história posteriormente mostrou que Metrópolis acabou preparando território, na verdade, para o fortalecimento do conservadorismo que impulsionou a chegada dos Nacionais-Socialistas ao poder. A mulher de Lang, inclusive, integrou o Partido Nazista e o longa tornou-se obra cinematográfica de referência para Hitler.

Por fim, escolhemos trazer outros representantes do cinema enquanto manipulador de massas, especialmente aqueles que utilizaram-se temáticas referentes ao maior dualismo político e econômico do século XX, entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético. Destacamos como exemplo Rocky IV, de Silvester Stallone, narrativa sobre a história de um boxeador norte-americano que se depara com um lutador soviético avassalador. São explorados a exaustão os dualismo tipicos do contexto de Guerra Fria, como liberdade versus tirania, força bruta contra o sentimentalismo, assim como David e Golias, além dos simbolismos tradicionais da cultura americana: a ideia de revanche, legítima defesa e ‘volta por cima’. Presume-se, em Rocky IV, a completa alienação do espectador, incapaz de diferenciar a realidade daquilo que é tratado como natural e verdadeiro nas telas. Com os exemplos finais de longas que atuam como manipuladores das massas e cristalizadores da ideologia dominante encerramos nossa apresentação, abrindo para comentários da classe e professor.